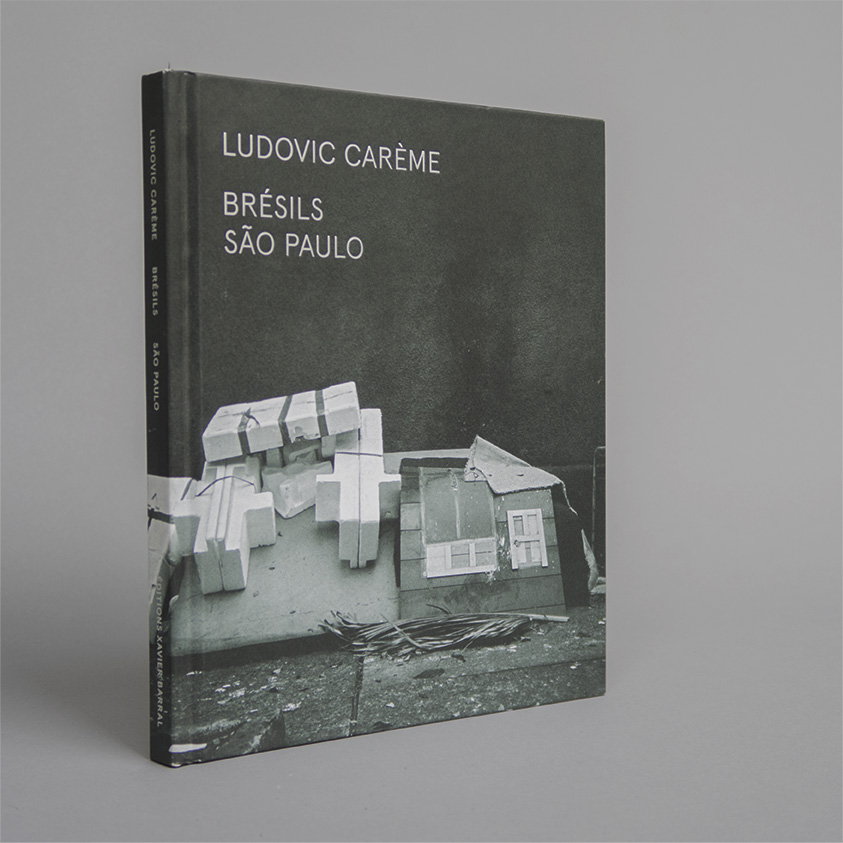

Brésils I São Paulo

On ne saurait penser une ville sans la considérer dans sa dimension sociale. Car, derrière ses remparts hier, dans ses tours aujourd’hui, dans ses quartiers centraux, dans ses périphéries, dans les interstices que tissent les voies de communication, ce sont des sociétés qui s’installent, cohabitent tant bien que mal, s’affrontent parfois, cherchent des règles et des modes de vies acceptables et c’est dans les villes, plus qu’ailleurs, que les processus de marginalisation et d’exclusion s’installent. La société urbaine est également celle dans laquelle la gangrène des différences sociales est la plus visible, la plus radicale d’une certaine manière. Au mode de domination féodal a succédé, dans les cités de plus en plus immenses qui attirent ceux qui, pauvres, pensent trouver là leur salvation, un mode de domination sauvage, brutal, extrême. Et, au fur et à mesure que, en raison de processus spéculatifs, les centres historiques deviennent trop chers pour qu’y habitent des classes moyennes, ils se vident de leur substance vitale et deviennent des ghettos. La ville est, pour le sociologue, un terrain d’observation particulièrement riche et significatif de l’évolution de toute une société, de ses tendances fortes. Et, pour le photographe qui se donne pour objectif d’explorer et de tenter de comprendre le monde contemporain, un champ d’expérience sans pareil.

C’est dans ce cadre qu’il convient d’approcher l’enquête photographique menée pendant plus d’un an, à Sao Paulo, par Ludovic Carême, photographe français ayant choisi cette ville comme cité d’adoption. Il a centré son regard sur une petite favela, Agua Branca et, dans une approche radicalement inscrite dans la tradition et l’esthétique documentaires, il nous invite simplement à voir. Des favelas – que l’on refuse souvent de voir comme tout ce qui, dans une société dérange parce que cela heurte les bonnes consciences et se révèle douloureux – on dit beaucoup et l’on voit peu, finalement. L’accélération des processus de médiatisation fait que l’on ne montre les favelas qu’au moment des extrêmes de violence – qui existent, évidemment, mais qui ne sont pas le quotidien – et que l’on semble oublier qu’il s’agit là d’un enjeu humain, tout simplement. Que, si elles sont des lieux de non droit, les favelas, de plus en plus reçues comme une plaie des villes, sont le lieu d’habitation d’êtres humains qui sont nos contemporains. Nous vivons exactement la même chose en France lorsque les télévisions ne s’intéressent aux banlieues que lorsque des voitures brûlent dans ces périphéries, qu’il y a des affrontements entre la police et les jeunes ou qu’il y a des morts par armes à feu, détenues par les deux camps.

Agua Branca n’est pas une favela spectaculaire et n’a rien à voir avec la beauté parfois vénéneuse des constructions qui escaladent les collines de Rio. Agua Branca est simplement une imbrication chaotique de constructions en bois surplombant des égouts à ciel ouvert - il s’agit là d’une indéniable violence supplémentaire – dans laquelle tentent de survivre quelques centaines de personnes. Des familles pauvres et marginalisées, beaucoup de jeunes, beaucoup d’enfants, beaucoup d’humanité aussi, et autant de drames quotidiens et de désespoir permanent.

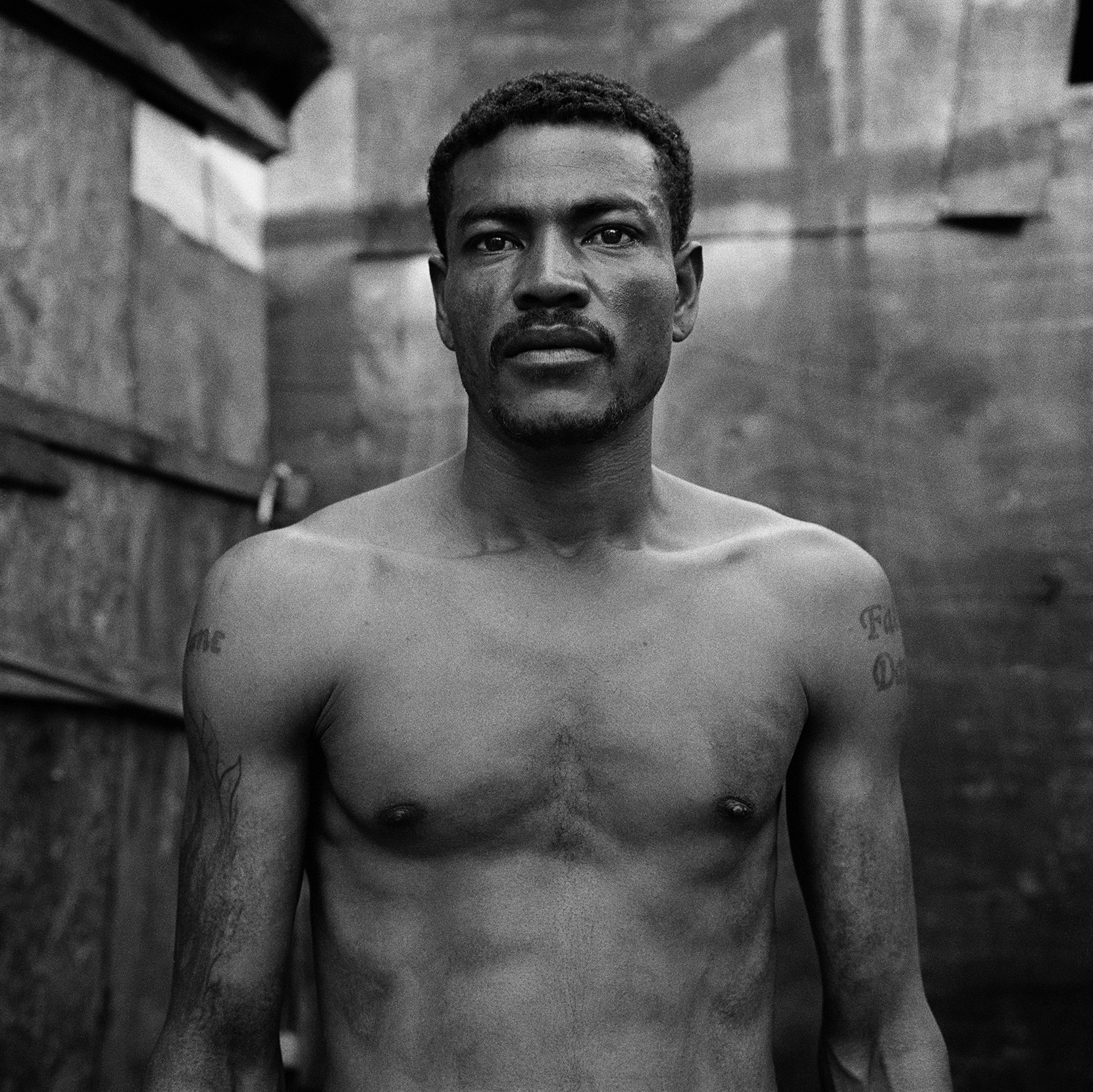

Ludovic Carême a su – et il a pu le faire grâce à l’intercession de Brito (merci Brito, amigo !) – pénétrer la communauté, gagner sa confiance et œuvrer dans la sobriété. Pas d’anecdote, des constats sans effets pour donner à voir la fragilité des construction et leur destruction brutale lors de l’expulsion – parfois accompagnée de relogement – des habitants. Et, surtout, des portraits. Deux types de portraits qui disent la nécessité, pour le photographe de trouver la distance et que, comme le disait Godard, que, à défaut d’être « juste une image », cela tente au moins d’être « une image juste ». Pour cela, la position physique du photographe, son point de vue réel sont essentiels, tout autant que l’attention à la lumière. Alors le dispositif, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, se décline en deux moments. D’une part des portraits proches, mais qui ne sont ni des tentatives psychologiques, ni des rêveries esthétiques, ni des essais d’extorquer une expression qui serait mal interprétée par celui qui va regarder. Juste une manière, simple et affectueuse, sans effet mais tendre, d’une jeunesse en droit de s’interroger sur le nombre d’années qui lui reste à vivre et quel est l’avenir qu’ils peuvent s’inventer.

Une autre série de portraits, en pied, tout simples, eux aussi sans effet, dresse l’inventaire des habitants de la favela posant devant le grand mur devant lequel ils doivent passer, tôt le matin, pour aller prendre le bus qui les mènera vers leur lieu de travail. L’occasion aussi – et même s’il ne s’agit pas de nier l’existence du trafic – que la très grande majorité des adultes et des jeunes travaillent, et travaillent dur. On les sent, dès le moment du départ, déjà harassés et résignés. La frontalité de l’approche, la répétition du cadre aux variations infimes inscrit le travail dans la lignée de cette esthétique documentaire dont Walker Evans et, ici, August Sander restent les références historiques.

Mais la photographie a ses limites et n’est jamais qu’une image qui, y compris quand elle cherche à être le plus fidèle possible et qu’elle assume sa subjectivité, ne saurait tout dire. Alors le photographe a demandé aux habitants de témoigner par les mots pour accompagner les portraits. Lorsqu’ils ne savaient pas écrire, les enfants ont pris le relais, de leur graphie à la fois appliquée et malhabile pour conter une histoire et dire des sentiments. Ecorchés, douloureux, intenses. Et souvent traversés de rêves que l’on aimerait imaginer possibles.

A chaque fois que je suis allé à Agua Branca, au-delà de la tristesse qui m’a envahi à l’écoute des récits des désastres quotidiens, s’est inscrite dans ma mémoire la vision du paradoxe permanent : juste à quelques dizaines de mètres de la favela, au delà des égouts, une grande surface fort bien achalandée vend des matériaux de construction, du carrelage, des fenêtres, des portes et tout ce qu’il faut pour construire, améliorer et décorer une maison confortable…

C’est tout simple, mais il faut sans cesse le rappeler : une favela, avant tout, ce sont des gens. Nos contemporains.

Christian Caujolle